為什麼要在意?

在沿海或工業園區的監測站裡,儀器的螢幕閃爍著細小的數字,隨著風向與濕度而微微波動。

工程師盯著這些變化,卻知道問題不在機器本身。

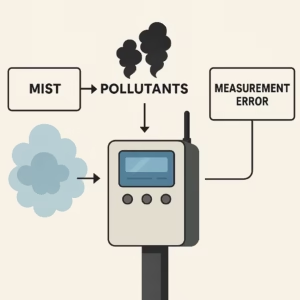

水氣與境外污染——這兩個看似「自然」的現象,是氣體監測裡最難纏的干擾源。前者像一層無形的霧,滲入儀器的呼吸;後者則是從千里之外飄來的氣團,悄悄墊高背景濃度,讓本地排放被誤解為異常。

即使儀器每天校正、週週比對,如果沒有處理這兩項變因,數據仍會飄移。正如美國 EPA 與多篇國際研究指出:濕度與長程輸送,是空氣感測準確度與解釋性中最關鍵的風險,也是最需要「工程」與「資料」兩端同時控制的難題。

水氣背景干擾

當空氣中的濕度升高時,空氣中的水分子開始展開牽制。在紅外光譜裡,它們出現兩條強烈的吸收帶——2.7 μm 與 6.3 μm——恰好落在許多氣體感測儀器(如 NDIR、FTIR)觀測的區域。於是光譜重疊,訊號失真;數值看似上升,其實是被「水」欺騙。

若換成電化學或 MOS 感測器,問題可能也沒好上多少。水分子會吸附在感測層,改變離子導電率與反應速率,造成零點漂移、靈敏度浮動。EPA 的感測器手冊甚至直接將「RH 變動」列為首要干擾源。

更棘手的,是冷凝與氣膠吸濕。當濕度逼近 100%,管路與光學窗上會結露;氣膠則吸水膨脹,讓 β 射線或光散射法的 PM₂.₅ 測值明顯偏高。

現場會看到什麼?

在濕季或降雨前後,O₃、NO₂、CO₂、CH₄ 乃至 PM₂.₅ 都會出現同步上升、停滯或跳動的現象。

霧天尤其明顯:PM₂.₅ 高估、儀器雜訊驟增,甚至「喘不過氣」。

工程對策,於是成了長期作戰:

取樣管與量測腔全程加熱,維持高於露點。

在前端設置除濕或乾燥模組,同時監控水溶性氣體的損失。

同步監測 RH、溫度、壓力,並以演算法補償。

在濕季提高校正頻率,以並設比對與校正曲線方式管理漂移。

這些細節,構成了對抗水氣的防線。

境外污染帶來的陰影

另一種干擾,來自遙遠的上游。

季風改向時,海上或大陸的排放物——O₃ 前驅物、硫氧化物、氮氧化物與氣膠——隨氣流長途輸送,在下風處形成「無形的罩子」。整片背景濃度悄悄抬升,使原本乾淨的空氣看似惡化。

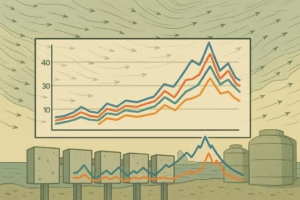

在氣象圖上,這些路徑往往是明確的。研究人員利用 HYSPLIT 後向軌跡 或區域傳輸模式追蹤來源:箭頭從中國沿岸、韓國半島或東南亞延伸至台灣與日本,氣團帶著不同的化學組成,為數據添上另一層難以分辨的背景。

現場會看到什麼?

多個監測站(包含鄰縣市、高山或離島背景站)會在同一時刻同步升高。當風向與邊界層高度(BLH)轉換時,現象更加明顯;O₃ 與 PM₂.₅ 的日內曲線會整體上移,仿佛整個區域都被抬高一格。

資料端的對策:

比對多站資料,用相關係數與同步上升比例判斷是否為區域事件。

以高山或海島站為背景值,對都市站進行背景消除(common-mode subtraction)。

結合氣象條件與 HYSPLIT 軌跡,提高來源判讀的可信度。

在這樣的判讀過程中,氣象模型與監測網路不再只是輔助,而是「校正的一部分」。

適用於水氣 × 境外汙染的處理框架

當兩者同時出現,現場幾乎無從判斷數值究竟反映了哪種效應。因此在系統規劃階段,就必須設計「防護架構」:

規劃與需求確認

評估監測區域是否位於濕熱、沿海、或季風顯著區;

配置一般站、背景站、邊境與高山站,建立分層網路;

並確保 HYSPLIT、風場、能見度與 RH 資料能串接分析。設備選型與采樣設計

NDIR 與 FTIR 儀器須考慮 H₂O 譜線干擾,必要時加入參考通道;

β 射線法 PM 儀建議具智慧加熱與除濕功能,維持 RH ≤ 35%。

管路設計則要短、直、保溫,避免冷凝死角。安裝與調整測試(Commissioning)

濕季前後各校正一次;靠海或多霧站點建議季節性校正;

新站與既有可信站至少並行 2–4 週,建立偏差模型。運行與資料品質(QA/QC)

每次巡檢須記錄取樣流量、壓差、RH/T、露點與視窗污染;

為沙塵、海鹽、清潔作業等事件加上標記;

以共變修正(covariate correction)處理 RH、溫度、氣壓干擾,

並透過背景站進行共同背景消除。

這是一套從硬體到數據的雙層策略:「物理隔離」減少誤差,「資料運算」消化干擾。

持續存在的挑戰

氣體監測的難題,不單只是儀器夠不夠靈敏、準確。同時真正的挑戰,也是來自於環境的多變與不可控。 高濕、霧氣、季風、跨境污染,甚至一場清潔作業的化學氣味,都足以讓數據在幾秒鐘至幾小時內產生偏移。想要讓這些儀器的數值波動變得有意義,就必須理解它們——理解水氣如何改變光譜;理解氣團如何跨越邊界。

正確的做法不只是「消除波動」,並且要在無法消除時,學會與波動共存並管理它。

短期上,透過加熱、除濕、事件標記與即時修正;長期則以管路設計、濕度補償、背景消除與氣象模型整合,建立能自動辨識環境干擾的系統。當工程與資料的防護措施被結合,那些看似雜亂的曲線,才會逐漸顯露真相——在濕季、季風期、或區域污染事件中,仍能保持數據資料的可信、可解釋、可追溯性質。

撰文: MTI 巨晶彙審